Appearance

一、引子

“景姐,加拿大现在适合移民吗?”

“景姐,加拿大和澳大利亚,哪个更好啊?”

“景姐,我是留在国内好,还是移民去加拿大好?”

“景姐,我又想申请美国又想申请加拿大,到底该怎么办啊?”

“……………………”

天天,天天,天天都有人问景姐上面这些问题,真的受不了了,索性单开一篇,彻底把这个问题给大家讲透!

先放结论:XX国家适不适合移民,这个问题完全是小马过河,因人而异的,谁要是给你标准答案,那不是傻就是坏!

这世界上的每一个国家,都有自己的优点和缺点;每一个家庭,也都有自己不同的想法和诉求。一个国家,再有优点,可是这个优点你用不到,那就对你没有任何意义;一个国家,再有缺点,可是这个缺点你碰不到,那就跟你没有任何关系。你一定要记住,移民这件事,没有好与坏,只有合不合适。

那么,加拿大,适合你吗?今天景姐就来给你细细的扒一扒!纯主观,完全以景姐的个人体感来排序,大家在辅助决策的时候,还是要按照自己的实际情况,来进行权重考量!(文章最后有打分评估表)

二、加拿大的主要优点(按景姐个人喜好排序):

1.自然环境非常好(对景姐的重要程度 ★★★★★)

落基山脉中宝石般的湖泊,魁北克漫山遍野的红枫,阿尔伯塔一望无际的草原,极北荒原上漫天飞舞的七彩极光,大西洋省山海缠绕绵延至天之尽头……加拿大有太多世界级的自然风光,不用景姐说,相信你也肯定知道。

但加拿大最打动景姐的,却不是上面那些“景点”,而是“城市与自然的完美融合”。

是的,景姐一年中绝大多数时间都生活在城市中(相信你也一样),旷野中的自然风光再绝美,和景姐又有什么关系呢?但是,城市中的自然风光,就不一样了,它能真真切切的影响到大家每一天、每一刻的心情,这才是真正重要的!

世界上绝大多数国家,都是“城市的归城市,自然的归自然”,两者泾渭分明,毫无生趣。但,加拿大,是不一样的。

多伦多、温哥华,这两座城市,真的让景姐爱上了这种**“与自然共生”的城市生活**。

· 多伦多的都市溪谷

多伦多的地貌形成于大约一万年前的最后一次冰河时期,当冰川融化时,巨大的水流在地面上冲刷出深深的谷地,往后的一万年里,Don River、Humber River、Rouge River等河流及其支流,又不断侵蚀周围的土地,进一步加深了溪谷的形态。到今天,有超过60条主要溪谷和河流贯穿在多伦多的不同区域,造就了“繁华都市与自然溪谷共存”的奇景。

.DPdGxMRi.png)

闭上眼睛,想象一下这个画面:

夏日的午后,你穿行在多伦多,这座北美第四大都市的市中心,钢筋水泥的高楼在阳光下熠熠生辉,车水马龙、繁忙的街道充满了都市的脉动。

.BjnkQEZB.png)

然而,只需片刻的步行,你便会进入一个完全不同的世界——一片充满绿意的宁静溪谷。

当你踏入唐河谷,脚下的小径柔软,树叶沙沙作响,河水缓缓流淌,仿佛时间在此凝固。宽阔的溪谷两侧,苍翠的树木像天然屏障般将都市的喧嚣隔绝,偶尔几只松鼠从树上轻盈跃过,带着林间的气息。河岸边的野花在微风中摇曳,色彩斑斓,宛如一幅自然的画卷。微风拂面,鸟鸣回荡在空气中,让人瞬间忘却都市的匆忙,仿佛置身于远离尘世的宁静天堂。

沿着亨伯河谷蜿蜒的河流前行,你会发现自行车道与步行道在绿荫中交错,路旁偶尔可见悠闲的行人和骑行者,享受着这片城市中的自然绿洲。在夕阳的余晖下,河面波光粼粼,远处的高楼剪影与自然风光交织成一幅别致的画面。

.DFNwXxyl.png)

再一转弯,又回到了安大略湖畔,夕阳缓缓落下,金色的光辉洒在广阔的安大略湖面上,湖水波光粼粼,微风拂过,带来阵阵清新的湖畔气息。多伦多的都市天际线与湖畔景致交织成一幅静谧而迷人的画面。高楼的倒影在湖面上轻轻摇曳,仿佛都市的繁华在此刻也融入了这片宁静的自然。

下班后的多伦多市民纷纷来到湖边,享受一天中最惬意的时光。湖滨步道上,三五成群的人们悠闲散步,有人牵着狗,有人推着婴儿车,时不时停下脚步,望向远方的湖面,享受着微风与日落交织带来的片刻安宁。自行车道上,骑行者们自由穿梭,仿佛湖畔的空气赋予了他们无尽的活力。长椅上,情侣相依偎坐着,耳边是湖水轻轻拍打岸边的声音,伴随着他们的低语和笑声。

湖边的绿地上,几位朋友铺开毯子,带着简餐与饮品,享受即兴的野餐时光。远处的帆船缓缓驶过,船帆在晚风中微微鼓起,几只水鸟掠过湖面,在夕阳下的天空划出优美的弧线。孩子们在岸边追逐嬉戏,湖水轻轻拍打他们的小脚,溅起一片片晶莹的水花。此时此刻,时间仿佛放慢了脚步,湖畔的每一处景象都让人心生宁静。

这样的城市生活,怎么会有人不爱呢?

· 温哥华的山海之间

温哥华依山傍海,背靠雄伟的海岸山脉,面向广阔的太平洋,形成了山海相映的壮丽景观。市区三面环水,众多的海湾、港口和河流穿插其中,使得整个城市与水紧密相连。

北面的群山层峦叠嶂,常年积雪的山峰在阳光下闪耀着银白色的光芒,如同一道天然屏障,既为城市挡住了北方的寒流,又为温哥华增添了几分雄浑与壮美。著名的格劳斯山(Grouse Mountain)和西摩山(Mount Seymour)不仅是滑雪和登山爱好者的天堂,也为城市居民提供了丰富的户外活动场所。

南面的太平洋浩瀚无垠,温哥华的海岸线蜿蜒曲折,布满了大大小小的海湾和海滩,如斯坦利公园(Stanley Park)旁的英吉利湾(English Bay)和基斯兰奴海滩(Kitsilano Beach),这些地方都是人们享受阳光、海浪和沙滩的理想去处。海岸线上,波光粼粼的海水与远处的山峦相互辉映,构成了一幅幅动人心魄的自然画卷。

这种依山傍海的独特地理特点,不仅造就了温哥华温和湿润的气候,定义了城市独一无二的风貌,更深刻地影响了每一个生活在这里的人。 .CmrSr6qT.png)

.DQ8kMLbK.png)

.DZ6dttXh.png)

在温哥华,典型的一天是这样度过的:

清晨的温哥华在一片薄雾中苏醒,空气中带着丝丝凉意,海风从远处的太平洋拂来,混合着山间松柏的清香。你睁开双眼,窗外的城市天际线与群山相互映衬,仿佛在告诉你,这一天将会是充满活力与宁静的完美结合。你穿上运动鞋,走出家门,迎接新的一天。

.BRst_uP1.png)

你沿着海堤步道开始晨跑,身旁是安静流淌的海水,远处的山峰依旧被薄雾笼罩,仿佛山与海在温哥华的怀抱中相融。跑步的人们迎面而来,互相点头示意,仿佛这里的每个人都与自然有着一种默契。步伐轻快,呼吸平稳,你感受着身体与这片自然的节奏同步。太阳渐渐升起,金色的光芒洒在海面上,像是为新的一天镀上了一层温暖的光晕。

.Ec3Ii5du.png)

结束了晨跑,你走进一家临海的小咖啡馆,点了一杯温暖的拿铁,配上一块新鲜出炉的牛角包。咖啡的香气弥漫在空气中,店外的松树在微风中轻轻摇曳,窗外还能隐约看到远处的雪山。你坐在窗边,放慢节奏,享受着这片刻的静谧。窗外偶有海鸟掠过,宁静的晨光与城市的繁忙节奏相互交织,仿佛城市与自然在此刻达到了完美的平衡。

.DjrIviHR.png)

接着你开始了一天的工作。温哥华的办公室大楼通常坐落在市中心,现代感十足的建筑和四周的自然景观相互辉映。你在电梯中抬头望向窗外,高楼的玻璃墙反射着湛蓝的天空,背后是连绵的山峦。这种环境让工作变得不那么沉重,仿佛自然本身就赋予了你更多的灵感和能量。

.Dez8DZlC.png)

中午休息时,你与同事走到附近的公园,坐在草地上,身旁是盛开的花坛和郁郁葱葱的树木,脚下的小路蜿蜒延伸至远处的海岸线。大自然仿佛一直在这里,不论工作多么繁忙,温哥华的自然美景总能提供一片片刻的喘息之地。

.Gy1jSwUU.png)

下班后,你漫步在城市与大海的交界处,夕阳的余晖洒在水面上,斯坦利公园的松树静静伫立在黄昏的光影中。你经过几位冲浪者,看到他们熟练地在浪尖上翻转,波浪轻轻拍打着沙滩,带来几分凉意。远处的帆船在余晖中缓缓驶过,仿佛城市的脉动也随着海浪的节奏放慢下来。

.0Sl23m8X.png)

晚餐时,你与家人或朋友来到一家临海的餐厅,玻璃窗外依旧是那片辽阔的海景。天色渐暗,远处的雪山仍然披着余晖,餐桌上是新鲜的海鲜和本地农场的有机食材。你举杯畅饮,笑声和谈话声在温暖的餐厅内回荡,而窗外的城市灯光与自然景色共同织就了一幅美丽的画面。

.D9WCDXUX.png)

夜幕降临,温哥华的城市灯火渐次亮起,山海相依的景象在黑夜中变得更加迷人。你走回家,抬头望见满天的星斗,与海面上城市灯火的倒影融为一体。你知道,明天的太阳依旧会从这片山海之间升起,每一天,温哥华都带给你一种平衡的美好,既可以享受现代都市的便利,又可以随时与大自然亲密接触,而这种城市与自然的完美融合,正是温哥华生活的独特魅力所在。

(老板们都选择温哥华躺平不是没有原因的,555,景姐也想有一天能去温哥华躺平)

2.在合适的“阶级泡泡”中,生活非常舒适(对景姐的重要程度 ★★★★★)

· 什么是“阶级泡泡”

如果你打算移民加拿大(其实美国也一样),那你一定要了解“阶级泡泡****(Bubble)****”的概念。

“阶级泡泡”这个现象,其实说白了就是社会上相似阶层的人,会自发的群聚在一起,形成一个一个的泡泡(包括居住地、生活轨迹、工作圈子、社交圈等),过着和泡泡外的人基本没有交集的生活,主打一个“各过各的,谁也别烦谁”

特别要理解的是,并不是只有富豪阶级,才能形成自己的“泡泡”,中产阶级也有中产的泡泡,上产阶级也有上产的泡泡。唯一的区别是,阶层越往上,泡泡里面的生活就越舒适,泡泡与外界的隔绝度也越高;阶级越往下,泡泡的“漏气”程度就越高,和泡泡之外交叠的程度也越高,到了小中产的泡泡,跟外界也就没什么区别啦。

(中国尚未广泛形成这种阶级泡泡。一是因为社会各阶层固化尚不明显,各阶层之间流动性强,各阶层还没有足够的时间形成泡泡;二是中国文化与集体主义倾向,使得上层阶级一直努力避免被视为与中下层阶级脱节,阶层本身在对抗封闭;三是中国基本不存在可以传承与自由交易的私有土地,各类公共设施也统一由政府提供,基本不允许私有,使得同一阶层的人们很难从物理层面上自发的群居在一起,各个阶层的生活环境依然存在很大程度的重叠)

阶级泡泡(本质是阶级分隔)对吗?嗯,这是个社会学乃至政治问题,景姐没有答案。

阶级泡泡好吗?嗯,如果你能生活在一个“大中产”或“小上产”向上的泡泡里,那,还真的挺香的!

· 以多伦多为例,我们来看一个典型的“小上产泡泡”是怎样的吧!

顺着Yonge St向北,来到401高速的南侧,斜着夹在两块高尔夫球场(Rosedale Golf Club和Don Valley Golf Course)之间的Hoggs Hollow社区,就是一个典型的多伦多“小上产泡泡”。(从景姐个人的感受来说,Hoggs Hollow这个泡泡还是挺经典的,它不像Bridle Path、Forest Hill那样大富大贵,不是政治家就是资本家要不就是大明星,Hoggs Hollow的居住者更多是像医生、律师、教授、艺术家、中小型企业主、公司高管等“小上产”人群,属于景姐很多国内的朋友也可以达到的阶层,因此也就更具有类比意义)

从卫星图上可以非常清楚的看到,与周围密密麻麻的普通居住区不同,Hoggs Hollow独占了一条溪谷,整个社区中绿树掩映,郁郁葱葱,社区密度也低了很多,这在寸土寸金的Yonge St中城区域,是很难能可贵的(这里大概可以类比为北京的三元桥、亮马桥附近吧)

.Cnh40R4a.png)

当你从Yonge St向北,路过雪松木屋顶的LobLaws超市,继续向前下坡,能看到五块漂亮的网球场,这便是Hoggs Hollow社区的入口了

.CiQmnFX4.png)

%20(1).CsrDnDmw.png)

透过Hoggs Hollow的入口往里看,小路蜿蜒深入溪谷,绿树掩映,看起来就像要步入山中一般,但曲径通幽处,就隐藏着童话般的街区,和285户人家。

%20(1).CsrDnDmw.png)

Hoggs Hollow是半封闭社区(只有入口没有出口,因此很少有外人进入),蜿蜒的新月形小路和私人小径依着河谷和溪流的走势而建,路两旁种满了雄伟的枫树、桦树、松树、云杉和柳树,一户户的人家就隐藏在树冠与花丛的掩映之间。

.Bb_RR8vf.png)

.BxkDBcVp.png)

.DNZjBj8m.png)

Hoggs Hollow的地块面积大概在800~2000平方米左右,全部由独栋别墅构成,房屋套内面积基本在500~1000平方米,房价大概在600~1000万加币区间,而社区居民家庭年收入中位数在43.7万加币(怎么样,是不是并不遥远?大约220万人民币的家庭年收入,在北上广深,有太多的家庭可以达到了。但是同等收入水平下的居住环境,确实差得很多)

· Hoggs Hollow这个“小上产泡泡”里的居民,典型的一天是怎样的呢?

(1)6:30AM 晨跑

早晨天刚亮,就能看到很多社区居民出外跑步,绕着整个社区跑一圈,刚好5公里左右,道路蜿蜒曲折,身边没有拥挤的交通或嘈杂的人群,只有静谧的溪谷风景、静静流淌的唐河、还有同样闲适放松的慢跑者,跑起来很是享受。

安安静静的街道,非常适合安安静静的跑步

到处都是绿树,含氧量非常高,跑起步来心旷神怡

绕过社区里的小石桥,可以下到唐河河畔,河水静静流淌,汇入安大略湖

.lSrucdxR.png)

社区有三大块公共绿地公园,人很少,常常有独占一整个公园的快感

社区里有一个狗狗公园,每次早晨跑步路过时,都会看到狗狗们在里面快乐的玩耍。虽然按照规定是要给狗狗拴绳啦,但是这片绿地里根本就只有狗狗没有人,所以狗狗们也玩得很放松。

(2)8:00AM 送孩子上学

晨跑之后,回家吃完早餐,就该送孩子上学了。Hoggs Hollow社区周围,坐落着多伦多最好的一些私立学校,基本车程都在10~30分钟之内。社区居民的孩子们,基本都在这些私校就读,不仅能享受到好的教育资源,也确保了孩子们成长的社交圈层与家长基本一致,嗯,泡泡就是这么来的,从娃娃抓起。(关于多伦多私立学校的介绍,欢迎移步景姐的这一篇详细介绍https://www.globalbase.info/article/overview-of-the-canadian-education-system.html)

.ThYX0gzv.png)

.D6160HNP.png)

.BJrpIPWq.png)

.CKL9Oy8i.png)

.3XbyYKBb.png)

.BQ7E29fq.png)

.CHBKPvCx.png)

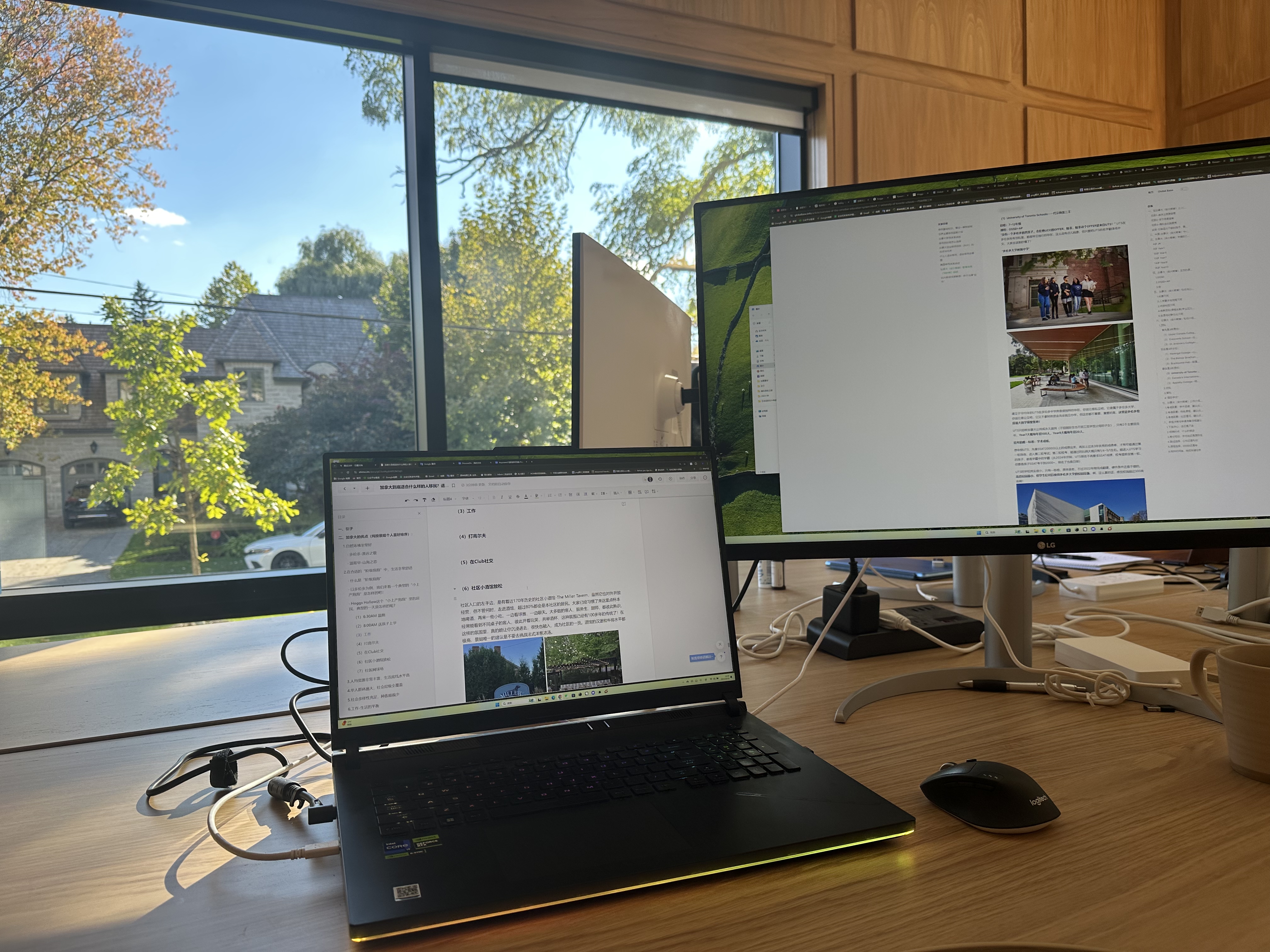

(3)8:30AM 工作

社区中很多居民,工作时间和方式都是相对灵活、自由的,他们不必去写字楼里打卡上班,社区里很多景姐认识的小型企业家、商业顾问、艺术家等,都在自己的家里设置了工作室,每天在家抽几个小时,即可高效的完成工作。

这是景姐在社区中一位好朋友的家,她家里就有一个典型的小型工作室

一楼的客厅很大,她在客厅尽头的一角,设置了自己的小工作室

近看是这样的,地方不大,但很舒适惬意

景姐有时候来找她喝咖啡,就会顺便在这里处理一些工作,阳光洒进来,窗外的枫叶已经开始变红了,这样写文字确实很舒服(这一段就是在这里写的)

(4)10:30 AM 在Club做个SPA,或者听个艺术讲座,顺便解决午饭

距离Hoggs Hollow社区不到10分钟车程,就是多伦多非常有名的Granite Club,这个俱乐部有150年的历史了,会员不好申请,需要2个以上内部会员的推荐,且排期长达5年以上。不过如果有机会成为了会员,真的还挺爽的!

.Ciuarm4I.png)

.DZQ8eO3S.png)

.HULT3tcI.png)

想要运动,俱乐部提供高规格的健身房、瑜伽室、游泳池、花样泳池、羽毛球场、网球场、冰球场、冰壶球场、滑冰场、壁球场,常年有顶级专业运动员在这里训练,还出过世界冠军。

.K5WYNd5M.png)

._xldv192.png)

.Cgj9hZt7.png)

.B1AKT2Fc.png)

想要休闲娱乐,俱乐部提供高水准的艺术讲座、棋牌比赛、音乐课程、舞蹈教学,甚至还提供美甲和SPA

.DQSdEnI7.png)

.tqzkgF16.png)

.Ce8JB4b5.png)

.hJr0EsPv.png)

想要吃饭,俱乐部也为会员提供一流的午餐和晚餐,它们的主厨水平真的很高,侍酒师也很棒!

.DfVSU82n.png)

.BAWFWbsN.png)

.CW0JxSp0.png)

.BLyp_JXr.png)

(5)1:00 PM 打高尔夫

多伦多的夏末秋初,阳光绚烂但气温舒爽,所以下午就去打个半场高尔夫吧,打完刚好去接孩子放学,再合适不过了!

Hoggs Hollow社区西北侧,就是多伦多市政府运营的、对公众开放的Don Valley高尔夫球场,周一至周五期间,预约一场18洞的球,只需要67加币/人,是不是感觉非常的划算呢?

.CbpwkGh1.png)

.CDYJcWkf.png)

.LJGpVt7a.png)

Hoggs Hollow社区东南侧,则是私人的高尔夫俱乐部Rosedale Golf Club,这个球场有130多年的历史了,承办过1912年和1928年的加拿大公开赛,会员资格不是一般的抢手,景姐还没去打过555555

.Csu7ukLM.png)

.CC-LqAFY.png)

.mQv4xSuq.png)

(6)7:00 PM 社区网球场玩两局

晚饭过后,孩子在家看书,老母亲就溜达出来消消食吧!打两局并不激烈的网球,出出汗还是很舒服的。

Valley Tennis Club是许多社区居民社交和运动的重要场所,它就位于社区公园边缘,有五片经过精心维护的网球场,每天早晨总能看到穿着专业网球服的社区居民从家中步行前来,带着网球包和水瓶,享受他们习惯的早晨运动(不过景姐早晨还是喜欢跑步,更容易激活大脑)

网球场每天晚上都很热闹,因为对于大多数社区居民来说,这里不仅仅是一个锻炼的地方,更是社区社交的重要场所。每周三晚上都有双打比赛,特别受欢迎,俱乐部内灯光亮起,伴随着球拍击球声和笑声,居民们一边挥汗如雨地比赛,一边不忘在休息时与老朋友聊聊工作和家庭。比赛结束后,大家会一起结伴去旁边的小酒馆,喝杯冰镇的啤酒,分享当天的比赛心得。

.Dieo4grB.png)

.BI4JmaMI.png)

.CsDjIHUt.png)

(7)8:30 PM 社区小酒馆放松

网球场的对面,就是有着近170年历史的社区小酒馆-The Miller Tavern,虽然它也对外开放经营,但不管何时,走进酒馆,超过80%都会是本社区的居民。大家已经习惯了来这里点杯本地啤酒,再来一些小吃,一边看球赛,一边聊天。大多数的客人、服务生、厨师,都彼此熟识,经常能看到不同桌子的客人,彼此开着玩笑,共举酒杯,这种氛围已经有100多年的传统了!在这样的氛围里,真的能让你沉浸进去,很快也融入,成为社区的一员。酒馆的汉堡和牛排水平都极高,景姐唯一的建议是不要去挑战法式洋葱浓汤。

.CuL1nbnO.png)

.5Uy2erGK.png)

.DTkLGHxw.png)

这就是多伦多“小上产泡泡”里典型的一天,是不是完全不用和泡泡外产生任何交叠呢?景姐很喜欢这样的生活,简单、安静但充实,虽然泡泡中的美丽不是普世的,但这确实是美丽的,不是吗?

3.教育的上限与下限都更高,尤其对偏科生友好(对景姐的重要程度 ★★★★★)

景姐家有2个孩子,哥哥12岁,妹妹10岁,孩子教育对景姐来说那一定是头等大事了。实话实说,景姐从新西兰搬回北京,又从北京搬到多伦多,很大程度上还是为了孩子的教育。

景姐家的2个娃,情况很不一样:

哥哥继承了爸爸的天赋,的数学与科学很强,虽然语言方面偏弱,但确实属于智商高的那种娃,卷的潜力还是很大的;妹妹则是把天赋点全部点到了语言和艺术上,天生的艺术家,可是如果谈到数学或科学什么的,那简直就是生不如死,绝对卷不了一丁点。

这就很让景姐头疼——必须提供一个尽可能对两个孩子都好的教育环境。对哥哥,要能帮助他去追求更高的学业上限(我家娃也是有可能爬藤的!!);对妹妹,则要让她快乐的发展自己的天赋,并尽可能保证高一些的学业下限(完全支持她当个快乐的画家或者设计师,但如果有一天她想走更主流的职业道路时,也希望她能有一个比较好的教育履历作为支撑)

之前在新西兰时,景姐一直觉得对不起哥哥,那里的教育实在是太佛系了,也不可避免的带有岛国的思维方式,并不关心外面的世界,这样真的不利于哥哥去争取更高的上限;后来回到北京,又让妹妹很痛苦,虽然上的是国际学校,但身边的氛围实在太卷,大家总是看你的缺点、指出你的不足,数学和科学总是垫底也不行,只能上补习班,每天花很多时间在自己根本不擅长的事情上,弄得一点也不快乐。

(顺便吐槽一下国内国际学校的师资和教学,虽然景姐家已经上的是北京第一档的国际学校了,但依然一言难尽。一是老师流动性太大了,也就不可能沉浸下来搞教学;二是近年来优质生源流失严重,招生又有诸多限制,整体生源也在每况愈下)

但在多伦多,真的很好的解决了景姐在孩子教育上的核心需求。之前景姐写过一篇综述(https://www.globalbase.info/article/overview-of-the-canadian-education-system.html),这里就直接自我引用了!

(1)追求上限更容易

说到上限,那一定是美国大学了。而申请美国顶级大学,由易到难,分别是“读美高→读加高→读其他国家高中→读国内高中”,没办法,很不公平,但美国顶级大学的招生政策就是这样的。

我们来看一个数据,看看同样顶级的学校,同样优秀的孩子,在中国,需要额外付出多少努力,才能获得与加拿大孩子一样的赢家概率呢?

.Di5pF_tL.png)

中国的数据选自上海平和,这是中国最顶级的私立高中了,不了解的家长自己去查一下,景姐就不在这里科普了;加拿大的数据选自多伦多Upper Canada Collge,这是建立于1829年的顶级私立男校(李嘉诚孙子Ethan Li就读于此),Top1VSTop1,是非常滴公平!

两所顶级私校,均教授IB课程(UCC是从小学开始招生,高中阶段自动全员IB;平和是IB部择优录取,本校初中部前35%的学生一般可以直升,其余对外招生),IB分数和录取结果是一个非常好的量化对比标准,咱们从2023年的结果来看,可以看到以下客观事实:

1.平和的IB分真正卷到飞起,均分40,作为对比参考,IB满分45分,换算成百分制,意味着平和的孩子们,平均要考88.9分!如果以高考类比,满分750分,这已经有667分了!这个分意味着什么,是家长应该都懂。

2.UCC属实有些佛系,均分33,换算成百分制是73.3分,折成高考分是550分,这个分虽然也很不错,但是不是就“正常人类”多了呢。

3.从顶级学校(藤校+美本TOP10+牛剑)录取结果来看,双方基本打平,顶级赢家概率都在17%左右。如果把牛剑排除的话(北美最优秀的孩子一般不申英国学校,中国最优秀的孩子一般是英美同时申),那则将是一边倒的碾压。

咱们再从顶级学校的视角看一下,样本咱们选取哈佛大学,为啥?因为景姐不用费劲去解释哈佛有多牛,也应该没有人敢抬杠啊!再就是数据直接来源于哈佛国际办公室,绝对权威。注意,我们只看本科生的情况(Harvard College),研究生院的都不统计。

.BCQdHr9o.png)

2021~2022学年,总共有42位来自中国大陆的学生,在哈佛就读本科。你可以粗略的等同为,每年10个左右的大陆孩子,高中毕业后可以成功申请到哈佛读本科。

考虑到中国大陆近几年每年的高中毕业生人数约为800~900万,再算上复读生,每年大约是1100~1200万人,其中有10人能申请到哈佛,录取率约为百万分之零点九。

.D49CxsDD.png)

2021~2022学年,总共有140位来自加拿大的学生,在哈佛就读本科。你可以粗略的等同为,每年35个左右的加拿大孩子,高中毕业后可以成功申请到哈佛读本科。

考虑到加拿大近几年每年的高中毕业生人数约为31~32万(加拿大没有高考,也没有复读这一概念),其中有35人能申请到哈佛,录取率约为万分之一点一。

简单来说,一个加拿大的高中毕业生,申请到哈佛的概率,是中国高中毕业生的120倍。

咱们再来看看本土顶级高校的升学难度:

作为样本,咱们这次请出:

.viA5Pcoa.png)

多伦多大学,2023 US News世界大学排名No.18

.sR_Q225f.png)

清华大学,2023 US News世界大学排名No.23

.Bq2j7uT8.png)

北京大学,2023 US News世界大学排名No.39

清华大学2023年在北京招生约320人(包括高考招生、强基计划、竞赛保送、清华美院等),当年北京市高中毕业生61359名,加上复读生,共有约6.5万人报名高考。本地生入读清华概率约为0.49%。什么,你说还有北大?好,咱们再把北大加上,北大2023年在北京招生约430人。加上后可以得出,北京本地生入读清华北大概率约为1.1%

数据来源于安大略大学申请中心(Ontario Universities' Application Centre,简称OUAC)多伦多大学2023年在安大略省招收高中毕业生9662名,当年安大略省高中毕业生共143850名,安大略省本地生入读多伦多大学概率为6.7%

结论:如果你的娃有追求上限的能力/决心,那么在加拿大接受完整的中学教育,对于之后孩子申请世界顶级大学,会有着“开金手指”般的加成。

(2)保下限更简单

实话实说,不管是美国爬藤还是英国牛剑,不管是清华北大还是多大麦吉尔,还都是小部分追求上限的孩子的选择,对于绝大多数孩子而言,下限如何,才是更重要的考虑因素。

咱们就把下限选取为:有大学上

景姐知道这个选取标准有些过于简单粗暴了,当然不上大学也可以过得很好,不过要进行数据对比的话,还是用上大学这件事比较方便,也能比较公允的反映出一些问题

下面咱们来看看,一个孩子,在北京、广东、安大略省,读完高中后,能上大学的概率都是怎样的:

.ys9K-ihI.png)

可以看到,即使在国内教育资源最为聚集的北京,一个孩子读完高中,上大学的概率也就在6成左右;出了北京,即使第一经济强省广东,上大学概率也不足5成。毕业后,平均水平的起薪,怎么说呢,嗯,勉勉强强混个温饱吧!

但是在安大略省,上大学的概率可以升至80%以上,并且毕业后的起薪(表中是2018年数据,2022年的话应该在6万加币以上),衣食基本无忧,人生其实挺保底了,也够了,不是吗

结论:如果你的孩子,是中人之姿,那来安大略,他/她真的会幸福很多很多,真的会感激你的,相信景姐吧!

(3)偏科生的路更宽

国内上学呢,因为执行的是高考路线,不管是文科还是理科,都有规定科目要学要考,而且总分制录取,就导致哪一科偏科都不行,孩子必须全科发展,即使是自己不喜欢不擅长的学科,也必须咬着牙把分考上去,这一点对于偏科的孩子来说,是及其痛苦的。

安大略省在这一点上,真的就做得很好很好,。

这里必须要简单科普一下加拿大安大略省实行的OSSD教育体系。网上有很多长篇大论说一堆说不明白的,景姐在这里几句话给你把重点讲清楚:

.DRe6CeUO.png)

1.学多久?

OSSD总共要学4年,Year9,Year10,Year11,Year12,也就是整个高中阶段

2.咋毕业?

学生4年修够30个学分+通过安省OSSLT考试(很简单,考英语读写,大概雅思5.5的水平,从Year10开始每年都可以去考)+4年完成40个小时的志愿者活动,就可以毕业了

3.咋上大学?

OSSD没有最后的高考,申请大学时,学生拿Yea12最高的6门课成绩去申请(早申的话用Year11的成绩来做预估,顶尖大学会综合看学生Year11&12的成绩),这个成绩全世界的大学都是认可的

4.课程有哪些?

(1)总共有252门课(是的你没看错),其中Year9 15门,Year10 32门,Year11 89门,Year12 100门,外加语言课程16门

(2)当然不用全学,从这些课里面,修够30个学分就可以了(18个必修课学分+12个选修课学分)

(3)课程类别涵盖14个领域,总能找到自己喜欢的

A = 艺术(Arts)

B = 商科(Business)

C = 加拿大与世界研究(Canadian & World Studies)

E = 英语/英语为第二语言学**(English/ESL)

F = 法语(French)

G = 指导(Guidance)

H = 人文与社会科学(Humanities & Social Sciences)

I = 跨科目学科或信息技术(Interdisciplinary or Information Technology)

L = 各国语言(International Languages)

M = 数学(Mathematics)

N = 原住民研究(Native Studies)

P = 体育(Physical Education)

S = 科学(Sciences)

T = 科技研究(Technological Studies)

5.怎么选课?

(1)每年可以选8门课

(2)首先要把18个必修课学分选出来

Year9(6门):英语,数学,科学,体育,地理,法语(可以用中文课替代)

Year10(6门):英语,数学,科学,公民(0.5分),职业(0.5分),历史

Year11(2门):英语,数学

Year12(1门):英语

Year9~12自由安排(4门):艺术1,语言/社科/历史类1,体育/艺术/商科类1,科学/科技/计算机类1,一般会集中在Year9和Year10集中学完

以上,18个必修学分就学完了

(3)然后要把12个选修课学分选出来

没错,你应该发现了,搞定必修课后,Year11~12的课表简直空空如也,这就是为你选择自己真正喜欢的课程去申请大学,而空出的挡位

想好你要申请什么大学,什么专业,然后,就去选课吧!

这里要注意的是Year12的选课

记得Year12只有1门必修吧,那就是英语(ENG4U),剩下的选修课:

如果你想申请文科或艺术类的大学专业,那你Year12的选课没有任何硬性要求

如果你想申请商科或理科的大学专业,那Year12必须要选高等函数和微积分

如果你想申请工科类的大学专业,那Year12除了要选高等函数和微积分之外,还要在物理、生物、化学中任选2门

剩下的课,就选那些跟你想申请的专业关联度比较高,自己又比较有把握学好的吧!

(4)把Year12的至少6门课学好

Year12你可以选8门课,但申请大学时,只需要提供其中最好的6门课的成绩就可以了(大学专业要求的必选课要包含在这6门中),所以呢,要好好学这6门呀!

6.怎么算成绩?

期末成绩由老师综合评定,其中平时表现占70%,期末考试占30%。真正的告别一考定终身!

了解了这些,你就明白,为什么OSSD课程体系对于偏科的孩子非常友好了。

· 如果你偏文、偏艺术,Year12只需要必修英语,剩下7门课完全可以按照自己的喜好与擅长去选,最后把最好的6门成绩,拿来申请,一样可以申请到自己心仪的大学!不用学数学,不用学历史地理,不用背政治!

· 如果你喜欢理科,那么Year12只需要必修英语+高等函数+微积分(两科加起来就是国内的高二数学,还不包括几何部分),不用学语文,不用学物理化学!

·如果你真的喜欢工科,那么也不用物理生物化学全修,在英语和数学之外,再选两门即可,真正帮助你聚焦到自己真心喜欢与擅长的科目上去!

结论:如果你家孩子偏科,那么相信景姐,来加拿大学OSSD,真的能帮孩子脱离苦海,真正实现为了爱好去学习。

4.华人群体庞大,社会层级全覆盖,生活极其便利(对景姐的重要程度 ★★★★★)

年轻的时候,刚走出国门没几年,景姐觉得**“去到哪里就要按哪里的方式生活”;现在,走过了大半个地球,景姐只想说,“华人不够多的地方,打死也不去住!”**

(1)华人还是要吃中餐

你能想象连续几天都吃汉堡、披萨、牛排、沙拉和奶酪,直到开始怀念一碗热腾腾的米饭的感受吗?华人终是离不开中餐的!

说到中餐,其实现在全世界都有华人,甚至很多欧美偏远的小镇里,也都能找到中餐馆,也有中国超市可以采买。但,大多数人只有切身感受过才会知道,中餐与中餐,是不一样的!中超与中超,那也是不一样的!

在海外,你能吃到的大多数中餐馆的出品是这样的:

比筷子还粗,可以拿去炸薯条的炒土豆丝

一个西红柿两刀切四块就可以下锅的番茄炒蛋

左宗棠本人也没有吃过的左宗棠鸡(General Tso's chicken)

内蒙人民绝不承认的蒙古牛肉(Mongolian Beef)

在海外,你找到的大多数中超/华超是这样的:

浓浓80年代风的门头

狭窄逼仄又油乎乎脏兮兮的过道

货品乱七八糟的堆放着,甚至不愿意从箱子里取出来

一秒带你体验村口小卖部

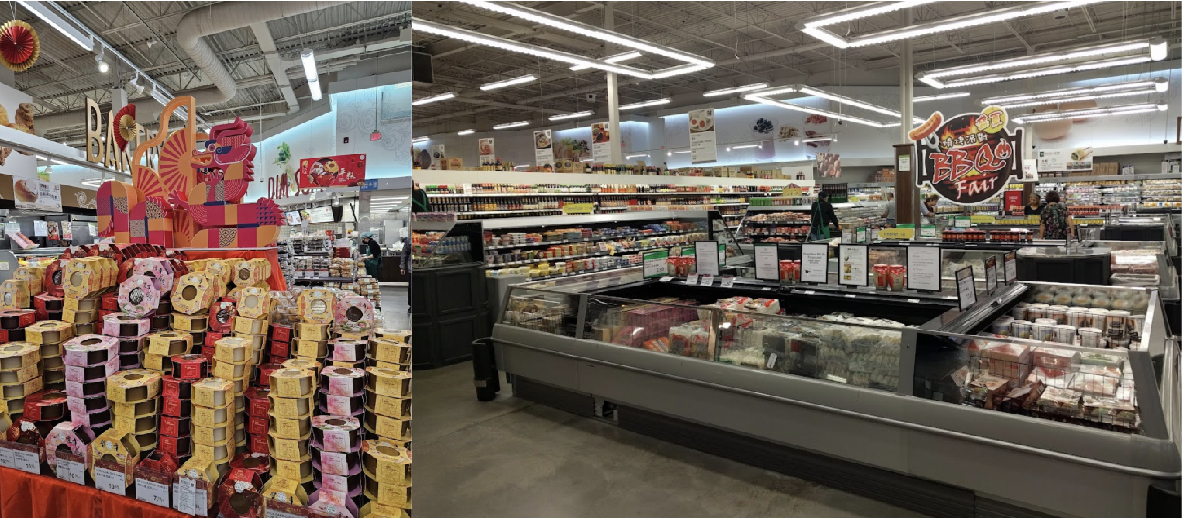

那么,号称海外天花板、断层式遥遥领先的加拿大中餐&中超,又是什么样的呢?

先来看看这密密麻麻的中餐馆数量吧,大多伦多地区,中餐馆数量超过1500家,要啥有啥

.8yTcqCaM.png)

首推川菜,海外No.1,拈一筷子、李季、杨三嬢,爆辣鲜香,一秒回到四川;

.DBkeZB8E.png)

再就是粤菜,从星芝华的高档私厨,到名门金宴在精致洋房中的地道早茶,再到多年屹立不倒的华星,当然也少不了东记大排档凌晨1点的烟火气。

想和朋友一起涮火锅,有海底捞宽窄巷子大龙燚小龙坎刘一手蜀大侠快乐小羊;想吃细分口味的,有后海味的铜锅、潮牛殿的潮汕牛肉锅、贤合庄的卤味锅、椰林四季的椰子鸡锅、和顺的猪肚鸡锅、大丸的寿喜烧锅、行运的花胶鸡锅……根本选不完

湘菜鲁菜新疆菜、烤鱼拉面铁锅炖、全聚德大鸭梨狗不理胡桃里、砂锅王烧烤王饺子王生煎王,想吃什么有什么,永远不用担心中餐没得吃,一顿换一家,一年不重样,景姐发自内心的说一句:中国胃,在多伦多,是真的幸福!

如果想自己买菜回家,那多伦多的华超,更是海外天花板中的天花板,一秒让你回到北上广

截止2023年底,多伦多有超过80家华人超市,真正实现了不管你住在哪儿,想逛中超一定能抬脚就逛上

.Ah0hTFvP.png)

定义海外中超标准的大统华超市,宽敞、干净、整洁,除了基本的肉菜蛋奶,中式熟食/卤味/烧腊/面点/甜品,应有尽有,还有盒饭可以自己打,不逊于国内任何中超。这样的大统华,仅多伦多就有9家

建兴超市的蔬菜水果品质,真心好过国内绝大多数超市,每次看着新鲜的蔬菜瓜果一排排整齐排列着,在明亮的灯光下鲜嫩欲滴,都忍不住想全部买回家!(更绝的是,建兴超市的楼上,还有一个相当正宗的东北大澡堂子)

.B4IjQCb_.png)

巨大到吓人、零食多到吓人的丰亚超市,居然丧心病狂的24小时营业!说真的,国内也没多少24小时营业的超市啊!多伦多的中超,已经卷到这种程度了你敢想象!在万锦凌晨2点吃个烤串,刚好凌晨3点开来世嘉堡逛超市助消化,呃,好奇怪的画面

.sNKma7OY.png)

怎么样,加拿大近200万华人,几十年来一代代用心经营建造出的华人生活圈,会让你有回家的感觉吗?

(2)华人还是愿意和华人交朋友

没出国或刚出国的人,很多都憧憬着建立“跨种族”的朋友圈,与各族老外谈笑风生;真正在国外待久了,才会发现,哪个种族的人,还是会和同一种族的人交朋友。

**对父母辈来说,这是语言的问题。**景姐很多朋友家的老人,为了帮助儿女照顾孙辈,飘洋过海来到加拿大,他们更加需要社交,但让他们再去学英语去和老外社交,那是不可能的,因此他们非常需要老年华人足够多的社区环境。

**对像景姐这样的成年人来说,这是朋友能否交心的问题。**成年人在社会上打拼,本就有各种各样言不由衷、身不由己的“消耗性社交”,等真的离开工作环境了,发自内心需要的,还是能交心的朋友。交心这件事,需要双方都“无消耗的交流”,既不用在脑子里翻译语言,也不用在说话前斟酌语法,更不用小心翼翼的去迁就彼此不同的文化背景、或是强迫自己站在对方的生长环境中去理解对方的思维。想要找到这样交心的朋友,真的只能是华人对华人了。

**对自小在国外长大的孩子们来说,这则是刻在基因深处的DNA的问题。**景姐本以为在国际化环境中长大的孩子,应该是多元化的交朋友才对。但实际情况却是,即使在拥有超过40个族裔的国际学校中,华裔的孩子们,最好的朋友往往也都是华裔。这一点景姐真的不知道为什么,只能归结于刻在基因深处的DNA因素了,也许,人类这种动物,就是要看到相同的肤色、相同的发色、相似的五官与眼神,才能够从内心深处感到安全与放松吧!

景姐可以100%确定的告诉你,在加拿大,起码在多伦多,你完全不用担心无法建立自己全家的华人社交圈。

如果你家里有老人,那他&她在加拿大一定不会孤独与无聊。

看,多伦多万锦市政厅广场、温哥华列治文市政厅广场,天刚刚亮,正是跳广场舞的好时候

很多社区都有自己的华人老年人协会,图中的万锦第六区长者协会,已经十年了,

.6-J_Zj8m.png)

多伦多音乐节,可以每天10个小时连着办2天!走秀,舞蹈,诗朗诵,合唱,乐器,全是华人中老年人社团!景姐在国内都很少见这阵仗!

.CZ_OZiJx.png)

看看有多少中老年人自发组织的社团吧!

.BUtxNSRc.png)

还有各种各样的老年人体育俱乐部,主打一个文体两开花

.kWkjmLTx.png)

如果你是中青年华人,那更不必担心,小红书上有刷不完的同城兴趣小组、搭子群、想交什么朋友,那一定能交到。

有饭搭子、有茶酒搭子、还有创业搭子(创业真的可以这么搭吗?!)

.DmJSrAoG.png)

有约一起学习的,有约一起侃大山的,还有约一起技能交换的(技能可怎么交换呀!?)

.Ze-_aylQ.png)

有喜欢音乐的,有喜欢徒步的,有喜欢射箭的,还有喜欢..喜欢蘑菇的...(好吧你们喜欢就好)

.DB9WfQKx.png)

陪读妈妈们一起聚会,码农们一起聚会,1...173cm们也一起聚会(这都什么跟什么呀!摔!)

.FQQX0AYf.png)

(3)种族抱团才能种族自强

听景姐的劝,在任何一个移民国家,种族融入都是天坑,**只有种族抱团,才能种族自强!**千万别想着什么“脱亚入欧”,只会变成无根可依的浮萍。全世界一代代移民早就验证了铁一样的事实:白人靠白人,黑人靠黑人,印度人靠印度人,华人同样也要靠华人(当然,是有很多华人坑华人的负面例子存在,但,如果拉高维度去看的话,族群相助确实是比个人努力高效十倍百倍的最优路径)

不过这一切都得有一个大前提,也就是你所在的国家,华人数量一定要足够多,占比要有足够的存在感,而且要遍布各个社会阶层,不然,大家想抱团、想帮衬,也没有基础的。

而加拿大,可能是全世界,除了新加坡之外,最适合华人移民抱团的国家了!

根据2021年的统计数据,加拿大有171万华人,人口占比达到4.7%。这个占比你看着不高,但如果聚焦到大多伦多地区和温哥华地区的话,就是另一番情景了!大多伦多地区,华人数近68万,人口占比11%;温哥华地区华人数近61万,人口占比23.3%!这个华人人口规模和占比,已经是足够支撑起繁荣的华人生态和足够丰富的社会阶层了!(对比一下,纽约的华人数量是57万,占比5.4%;洛杉矶华人数量52万,占比4.4%)

.DeSNMHHb.png)

在加拿大,华人真的是遍布各个阶层,不管是基础服务业从业者、蓝领工人,还是各行各业的白领职员,再到商界巨擎、学术精英、文化大家、政治领袖,乃至隐士高人,想找做什么的华人,你都一定能找到。

多伦多市长Olivia Chow(邹至蕙)和加拿大联邦国际贸易部部长Mary Ng(伍凤仪),这两位政界大佬大家一定都听说过

这两位学术大佬,可能大家就相对陌生一些了,前者是多伦多大学应用科学与工程学院(多大最牛的学院之一)院长Christopher Yip,后者是上加拿大学院UCC(多伦多最好的私立K12学校不用加之一)的董事会副主席Dr. Joseph Wong

下面这两位是创业圈的大佬,前者是Wish(峰值市值140亿美金)的联合创始人兼CTO Danny Zhang,后者是Wattpad(被Naver以6亿美金收购)的联合创始人Allen Lau

下面这张照片,是景姐非常喜欢的,它关于华人的传承。照片中右手边的中年男性,是Sixty Degree Capital的掌舵人Robert Guo(他刚于2023年完成了第三期基金2.5亿美元的募集工作),左手边正在给他颁奖的老人,是加拿大首位华人男性参议员Victor Oh,而颁发的奖项,正是Legacy Award传承奖。

正是这样一代代的携手奋进、薪火相传,在加拿大的华人族群,才孕育出越来越强大的力量。

前人栽树、后人乘凉,加拿大华人族群力量的壮大带来的益处,实实在在的反哺在了华人下一代的身上。景姐因为自己孩子上学,再加上帮助很多SUV客户的孩子申请学校的原因,在多伦多各个顶私、优私学校跑得很多,这几年,可以看到一个非常明显的现象,在各大顶私、优私,华人新生的占比越来越高,平均占比已经到了30%以上,考虑到多伦多11%的华人占比,这真的是很夸张的,代表着华人在整个多伦多社会里占据的生态位,越来越高,因此才能为自己的孩子们,争取到了3倍水平的顶级教育资源。

景姐为此而感到真心的高兴,再到下一代,景姐坚信华人族群会更加强大!

5.社会多样性充足,不要求“标准答案”(对景姐的重要程度 ★★★★)

这一点是景姐真的很喜欢的。

在加拿大社会,没有人会要求你和别人一样,或是要与某个标准/共识一样,你完全可以根据自己的喜好来做自己。甚至这里的社会评价标准,都是看你“是否有你自己的风格和魅力”。

怎么说呢,见仁见智吧,景姐知道在东亚社会,更推崇的是集体主义,所有人都要按照社会形成的最大公约数认知和规则,来塑造自己的言行举止,这样才能不被视为异类,才能获得好的社会评价(不是仅仅中国,日本社会这一点更甚)

但景姐,真的很不喜欢这样。不喜欢标准答案,不喜欢十全十美,不喜欢被人指导着该如何工作生活。只要不害着别人,自己爱做怎样的自己,爱过怎样的生活,又管别人什么事呢?

之前提到过,景姐家的女儿,非常喜欢艺术,而且在色彩搭配上特别有天赋,3、4岁时就尝尝能画出让景姐为之惊叹的色彩作品来,所以景姐就一直给她报了艺术课的课外班,培养天赋。从北京搬来多伦多后,第一次带女儿去上艺术课,课后景姐问女儿感觉怎么样,女儿说她特别高兴,因为这是她第一次遇到老师“完全不给她修改她自己喜欢的地方”

原来在北京,每节艺术课,女儿的画,老师都会点评出优点(比如这里的色彩用的好之类的),但紧接着又会告诉她,如何如何才能把这块画得更符合“好的标准”,然后会帮助她进行修改;但在多伦多这节艺术课,画完后,老师与她一起找到了作品里她最满意的地方,又找到了她最不满意的地方,之后,很认真的帮她一起修改了最不满意的地方,告诉她相应的技巧,课程就结束了。

女儿很诧异,问老师为什么不帮助修改她觉得满意的地方,老师也很诧异的说:“这是你的闪光点,是你的天赋,是你自己,我为什么要修改呢?我的责任是把你不会的教给你,而不是把你优秀的特点变成我的啊!”

女儿很高兴的下课了,告诉景姐“她喜欢多伦多”。这是一件小事,却是让景姐能记住的事。

女儿6~7岁时的画,很稚嫩,但景姐很喜欢她对于色彩的触感

6.社会鼓励创新创造,也尊重“失败者”(对景姐的重要程度 ★★★★)

景姐家是做企业的,所以对这一块很看重,如果你也一样,不愿意循规蹈矩打工,是个天生的创业者或是企业家,那这一块对你一定也会很重要!

创业是有很大风险的,成功的企业,十不存一,创业者/企业家的心理压力,那绝对是7*24小时的,别看他们在外面光鲜亮丽的,其实私下里崩溃了多少回,只有他们自己知道。

在这种巨大的压力下,外部环境对于创业者心态的影响就显得尤为重要。景姐家在国内创过业,在加拿大也创过业,做得都算比较成功吧,对于两国创业环境的区别,最深刻的感触其实还是在“整体氛围”上。

一个社会,是不是真心鼓励你从舒适圈里走出来,从确定性中走出来,去挑战未知、去创新创造,这个不能看政府的政策怎么说,而要看你的亲朋好友、街坊邻居们怎么说,要看你身边够得到的社区会为你提供什么样的支持。

在多伦多,当你身边的人,知道你要启动一个新的创业项目时,是真的会觉得你很棒、替你祝福、希望你成功、并会乐意为你提供各种各样帮助的(你甚至可以很容易的找到所在地区的国会议员,帮你协调解决开办企业时遇到的各种麻烦事);

当你开始做企业,你是真的可以在身边的社区,找到各种各样的孵化器,用很便宜的价格(如果你的项目够优秀,很多孵化器也会给你提供免费的机会,甚至倒贴给你资金支持)在里面学到各种各样的课程,建立起最急需的社交网络和企业资源。

下图中的MaRS是整个北美最大的城市创新中心,它常年为符合标准的初创企业提供孵化服务,且完全免费(这是一个注册慈善机构,运营资金主要来自于社会捐赠,实际上,MaRS本身就是2000年时Dr. John Evans和12位捐赠人,一起捐赠了1400万加币而成立的)。到今天,MaRS已经孵化支持了超过1200家的初创企业,帮助它们创造了超过115亿美元的收入。

.DLEMr4ID.png)

.Ck2hXPQb.png)

CCAA在天使轮投资过的生物创新企业Genecis,就是MaRS的入驻成员,景姐去参访时,真的感慨万千,一个纯慈善、免费的创新孵化器,居然可以运营到这种水平,这背后,是全社会源源不断的对于创新创业的捐赠资金在支持,真的佩服。

顺带一提,Genecis的创始人Luna Yu,也是一位纯正的华人姑娘呢,她6岁时随父母从云南移民来加拿大,大学毕业后就创立起Genecis,到今天,她已经是这家价值超过4300万美金高科技公司的掌舵人了!(下图是Luna获得2024年福布斯北美30 Under 30奖项时的照片)

.Cxlh6dW0.png)

当你的企业开始发展,需要更多的资金支持时,你会突然发现,身边有如此之多的天使联盟的活动(天使基金+个人天使,联合在一起,支持创新项目的机构),去报名,参加他们组织的晚宴,去向身边的嘉宾讲述你的梦想吧。你可以很容易的找到真心相信你的梦想,愿意签支票给你的个人天使。他很可能是个银发矍铄的退休老头,他可能只能给你签一张5万加币的支票(下个月你还得去找下一张5万加币的支票),但,无数了不起的公司,就是在这样一张一张3万5万加币的支票的支持下,成长起来的!(加拿大的天使轮投资跟国内非常不一样,没有“Close”的概念,募资活动可能贯穿一整年,一张一张支票的拿。大家一般也不约定价格,而是等到后续A轮机构进入时,再按一个折扣比例进行股份折算)

下图是GlobalBase和CCAA支持的创业项目,在GTAN天使联盟路演,项目成立的第一年,总共获得了55万加币资金的支持(还真的是几乎每月1张5万加币的支票,哈哈)

再往后走,拿了钱,创业就一定会成功吗?当然不!创业失败率高达90%以上,才是常态。

创业者会害怕失败吗?害怕。但害怕的不是失败本身。创业失败不可怕,失败后被踏上一万只脚,永世不能翻身才是最可怕的。

不过,在加拿大,你真的不用害怕创业失败。

天使投资人不会要你回购,反而会要求新项目的投资权,因为他们觉得你已经交过学费了,会更成熟,也更值钱(在有些天使联盟,甚至会开连续创业者的项目交流专场,这种专场也一般是会员们最热烈参加的);就算你创业失败后,不想再创业,要去找工作,你也会更受欢迎,身价更高,因为加拿大企业的管理者,真的会觉得你有过创业经历,代表你有尝试精神,也代表你有很强的多岗位学习能力和独当一面的经验,他们真心愿意给你开出更高的薪酬。

在这种社会氛围下,你真的不会惧怕去创业,而是会真心想要做些什么有价值的事情,景姐觉得,这也正是最本源、最纯粹的创业精神吧!

7.享受北美一体化大市场(对景姐的重要程度 ★★★★)

但凡你家里做企业,你就一定会明白,北美一体化大市场是多么的重要。加拿大的企业,背靠着全球第一大市场,确实享受到了非常多的便利条件,主要体现在三个方面:

(1)特殊的准入与关税优势。

加拿大公司通过《美墨加协议》(USMCA)享有美国市场的特殊准入权与关税政策。

对于做硬件的创业公司来说,向美国出口产品时,价格低于800美元的全部免关税。如果价格高于800美元,只要是属于计算机和电信设备/电子产品和消费设备/医疗和科学仪器/航空航天零部件/半导体及相关电子产品/工业自动化和机器人设备/可再生能源及绿色科技设备等领域,也都是零关税畅通无阻的;

对于做互联网的创业公司来说,向美国用户提供服务与商品时,价格低于800美元也是全部免关税的。此外,USMCA明确支持软件的自由跨境流动,使得加拿大的软件开发和云服务公司能够在美国市场无障碍地运营和销售其数字产品,无需承担关税和其他阻碍。特别的是,根据USMCA,加拿大公司在美国市场的业务通常可以自由传输和存储数据,无需在美国设立本地数据存储设施,这对需要大量数据流动的科技公司尤其重要。

.BBtvJJsT.png)

(2)无缝对接的资本市场的支持

加拿大公司在美国资本市场可以无缝对接,享受融资、贷款和上市的支持,这是两国资本市场高度融合的成果。

对于创业公司来说,**融资是关乎生死的头等大事。**这两年,中国的创业公司越来越难以获得来自国际的美元资本支持,而加拿大的创业公司,从创立的第一天开始,就可以同时享受到加拿大宽松包容的天使环境与美国投资人充沛到近乎无限的资本支持。其实加美之间的一级市场已经几乎完全融合了,加拿大由于国际学生多且没有H1B紧箍咒+众多的个人天使支持+启动成本低,形成了浓厚的创新创业氛围,不断的诞生各个领域的优质创业公司。

但加拿大A轮以后的机构实力偏弱,所以基本A轮~B轮就是美国资本进场的时间。美国资本已经习惯了从大多伦多/温哥华地区寻找优质的A~B轮企业,投完了还带着公司去湾区或纽约波士顿开设分部;加拿大也有很多创新中心/孵化器专门接收A轮以上的创业公司,然后直接对接给美国投资者,CCAA在多伦多办公室楼上的One11孵化器,就是这类中的佼佼者,它们已经帮加拿大A轮以上公司,对接募集到超过70亿美金的投资支持了,其中大部分就都是来自美国投资者。

.DHV4t-Gf.png)

上市,则是每个创业者都为之魂牵梦萦的期待之刻。如果有在国内做过企业到了一定阶段的朋友,应该知道中国公司想去美股上市是多么麻烦的一件事,翻VIE或红筹、财务准备、国内理账、国内律师、国内监管路条、美国会计师、美国律师、美国券商、美国IR……在现今美国投资者不认购中概股的大背景下,还得上下游倒账自发自买、想办法解决外汇流转、想方案预备市值管理,一大堆事儿,全流程下来2~3年也搞不完,费用更是300~400万美元都打不住;但对于加拿大的创业公司来说,赴美上市就简单得多了,既可以直接赴美上市,也可以先在加拿大上市然后转板至纳斯达克。不需要更改公司架构,不需要理账、可以很简单的先申请登陆加拿大证券交易所CSE(只需要有20万加元的运营资金+150名公众认购人),正常运营至满足纳斯达克资本市场的上市条件,就可以就很简单的申请转板了,全部费用加起来几十万加币就可以搞定,不会受到各种无理由的刁难,更不会被美国投资者冷落。

下图为Richard Lu陆博士在多伦多创立的Solarbank公司,2023年2月在加拿大CSE上市时,市值仅为600万加币;其2024年4月转至纳斯达克上市,至2024年5年,市值已超过1.6亿美元

.BYvczU-O.png)

.Ux4guhkb.png)

(3)赴美身份的超级便利性

话说当时景姐家里计划开设海外公司的时候,考虑过美国的EB1C通道,但最后还是选了加拿大的SUV项目,主要是因为移民监和全球征税问题(后面会介绍),当然还有中美之间政治敏感性的考量。但这绝不代表景姐觉得美国不好,相反,住在加拿大,既享受加拿大的好处,同时又可以非常方便的去美国做生意、度假、访友,这才是最大的便利性。而当你拿到枫叶卡,并且申领一本加拿大护照后(加拿大允许多国籍),你就享有这种便利性了。

持有加拿大护照,赴美180天内的旅行和商务事宜,是免签的;加拿大企业家及企业管理层,可以非常简单的申请E1/E2签证,全家可以赴美生活/工作/学习,签证可以永续(同时规避了美国移民监和全球征税问题,几乎是完美的最佳方案);加拿大白领,可以通过TN身份,直接赴美工作,全家可以同时赴美生活/学习,签证也可以永续。多种方案综合下来,在加拿大的企业家,确实从来不需要为如何去美国做生意而烦心。

下图是美加边界的和平门拱门,美国一侧刻有“Children of a common mother”(“同一母亲的孩子”),加拿大一侧刻有“Brethren dwelling together in unity”(“兄弟和睦同居”)

.CZJXgTwm.png)

加拿大与美国之间的便利优势,对景姐家公司的业务帮助极大,景姐真的非常满意!

8.全球征税相对容易规避(对景姐的重要程度 ★★★)

如果你在多个国家有公司或收入,那么这一点对你会很重要。

你一定知道,加拿大的税高吧?如果你年收入达到25万加币的话,综合税率会来到33%左右;年收入50万加币的话,综合税率会在40%左右;年收入100万加币,综合税率会在43%左右。

.CCP6qnN2.png)

怎么样,是不是很心疼?对比下来,同样的年收入,如果在中国,综合所得税大约是在40%左右,而新加坡是在22%左右,香港更是低至15%。

.DqJ4iNG4.png)

你也许会说,你的主要收入来自海外,并不会向加拿大政府缴税,但你要知道,加拿大政府和美国政府、中国政府一样,都是全球收入征税的!(虽然说,加拿大政府并没有全球征税的能力就是了,咳咳)

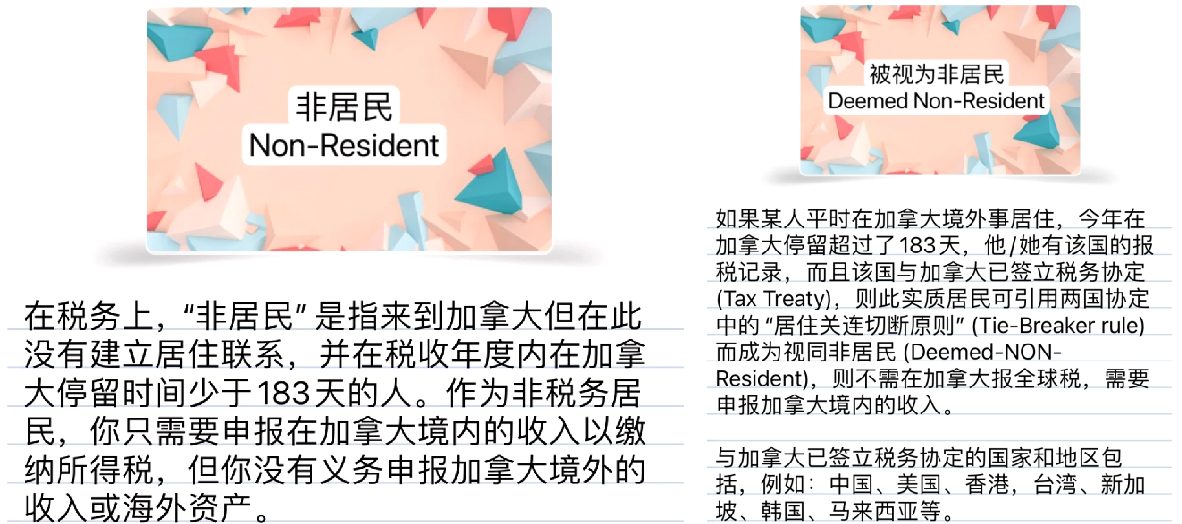

不过呢,加拿大有一点非常人性化的机制---即使你持有加拿大枫叶卡、甚至是加拿大护照,只要满足条件,你依然可以申请成为“非税务居民”或“视同非税务居民”,那么你就无需为海外收入来缴税了。

这会为全球化收入的家庭带来巨大的税收优势,如果你属于这样的情况,那记得一定要去咨询你的税务顾问!

9.人均资源非常丰富,生活底线水平高(对景姐的重要程度 ★★)

说句实话,这个世界上,绝大多数国家,都有阶级分化;当然,不管哪个国家,政府也会尽量通过税收等手段来进行调节。但归根结底,一个国家生活的底线水平,都是由该国的人均资源占有量来决定的。就像打游戏一样,一张地图,出生点不一样,难易度确实天壤之别。

加拿大的高科技像美国一样,在世界范围内有领先地位吗?没有。(加拿大是有很多创业公司,但它们成长起来后,大多会被美国人买走)

加拿大人民像中国人民一样,足够勤奋内卷以致富吗?没有。(整个社会运转的效率不是一般的慢,并且从来没有人着急)

加拿大祖上有像欧洲人祖上一样,全球化殖民积累吗?没有。(加拿大自己就是那个被全球化殖民掠夺的对象)

但你别说,加拿大人民的底线生活水平,还真挺不错的。2024年,加拿大家庭税后平均可支配收入是34421美元,位列世界第12位;家庭净财富478240美元,位列世界第8位。不是最高,但也绝对不低了。

.BOd6Ng73.png)

凭什么呢?其实特别简单,地大、人少、资源多,就是这样的简单粗暴。

**民以食为天,**加拿大土地广阔、水资源丰富,粮食年产量在5700万吨左右,人均产量超过1.4吨,世界第2;肉类年产量489万吨,人均131公斤,世界第12;牛奶年产量974万吨,人均261公斤,世界第9。放开了使劲吃,吃不完的。

最能体现加拿大食物供给水平的,应该是FoodBank了,景姐也去FoodBank做过义工。简单注册个人信息(什么都不会核查),你就可以去免费领食物了,食品种类繁多,品质也与超市出售的无区别(但多为临期),随便拿,全部免费。可以说,只要你想活着,就肯定不会饿死。

吃饱肚子后,就需要**“居者有其屋”**了。咱们不讨论那些高级豪宅,只讨论底线生活质量,即使如此,加拿大普通百姓的居住条件也是非常宽裕的,居民平均住房面积超过了180平米。

.BKYJtukS.png)

这是常见的加拿大普通社区,一般是城市平民阶层居住(单车库、窄面宽)

.ClZ2zxOT.png)

双拼的别墅也是普通市民常见的选择

.Tqsachlw.png)

也有住这种联排公寓的,一般是年轻人、小家庭会选择居住

.GeeLNLoZ.png)

到了中产阶级,一般会入住这种社区(房屋面宽增加,双车库为主)

.CzuvSuNZ.png)

怎么样,即使不是富裕阶级,加拿大的底线住房条件,是不是也相当宽裕呢?

吃饱喝足也住好了,就该考虑孩子教育的问题了,既然是在讨论“底线生活水平”,那我们不去看私校,而是看完全免费的公校,加拿大的普惠教育水平怎么样呢?(景姐此前写过一篇专题,详细介绍了安大略省的教育体系,欢迎移步观看https://www.globalbase.info/article/overview-of-the-canadian-education-system.html)

加拿大政府2019年时在25~34岁的加拿大年轻人中进行了统计,其中94%至少有高中毕业文凭,63%拥有大学及以上文凭,11%以上拥有硕士及以上文凭。这个水平显著高于世界经合组织(OECD)各国年轻人的情况。

.D0iEePss.png)

如果仅统计安大略省的话,大学录取率则超过83%,且毕业后的底线起薪也有4.7万加币。

.Di0h2-od.png)

最后就是看病了,加拿大的公立医疗是覆盖全民、甚至包括临时居民的(学签、工签),在这里,小病日常病看起来会慢,没法和国内的速度比,但真的有大病重病急病,那种无需担忧任何费用,立刻就能获得医疗服务的安心感,还是让人很有底气的。

2023年,加拿大人均医疗支出8740加元(折6230美元),全部由公共支出,是世界平均水准(1317美元)的4.7倍;人均预期寿命82.72岁,比世界平均水平(73.3岁)高出9.4岁。

下图中是多伦多人常去的公立医院,多伦多总医院,全球排名第3(全球公立医院中排名第1)

.B0JfVuor.png)

虽然这些底线生活的保障,景姐并没有怎么用到过,但,它们确实会让景姐的心态平和。景姐这两年尝尝会这样想:如果哪一天家道中落了,或是孩子们确是平庸之人,那也没什么,也能好好活着,也能活得还不错,挺好!

10.工作-生活的平衡(对景姐的重要程度 ★)

这一块对景姐基本没有影响,因为景姐家里是自己做公司的,还要兼顾中国、加东、美西三地的时差,完全没有工作-生活的平衡可言。虽说是时间自由灵活,但永远是要保持在7*24小时随时进入工作状态的,根本没有可以放松下来休息的时间。

正因为如此,景姐有时候会非常的羡慕身边正常上班的朋友们,她们是加拿大职场文化的真正受益者。

在加拿大,工作与生活的平衡,是天大的事!工作的事儿,再大也不是大事儿,家庭的事儿,再小也是大事(啊,吐槽,你们不觉得这样效率真的好低吗??)

在加拿大,有着非常严格的上下班分界线,这也是一种职场基本礼仪,即,你要完全理解并默认,再紧急的工作,在下班或节假日时间,也是绝对不会有人去推动哪怕一星半点儿的。你还别急,急着急着就释然了。你不能在下班时间去找你的领导、同事、下级、合作伙伴等催工作的事,这非常不礼貌,当然你可以发邮件,但他们一定不会去看的。(当然,这并不是说下班时间你就找不到他们了,如果想约他们去玩,那是可以的)

再就是工作联系方式和个人联系方式的严格分离。工作有工作电话号、有邮件;生活有个人电话号、有whatsapp,大家都很有默契的执行这一分离规则,景姐来了加拿大这么久,基本没有遇到过有人在whatsapp里谈工作的---即使大家再熟,工作的事,也是正正经经发邮件。因为在下班时间,每个人有完全充分的理由不去看任何邮件,也就不会有什么“微信焦虑症”了。

此外,在加拿大上班,工作时间特别水---上班时间默认是有各种咖啡、茶点、聊天时段的,家里有事也很容易就可以提前下班(多伦多每天晚高峰4点就开始,哭),这么算下来,每天真正工作的时间,能有3、4个小时就不错了。特别值得一提的是,加拿大的工作特别重视规划与流程,临时性的急活难活很少,大多数人都可以慢悠悠的、按部就班的做自己的工作。

整个加拿大社会,就处在这么一种“不急”的气氛中,低效吗?确实低效。景姐是个急性子,受不了这个。但,对于大部分职场人来说,这样确实很友好,好吧,地主家的富儿子们,你们高兴就好!

.QqcFyCqu.png)

11.移民监相对容易满足(对景姐的重要程度 ★)

对于需要频繁的在中-加之间来回跑的朋友,或是长期不居住在加拿大的朋友,如果不方便申领一本加拿大护照的话,仅是持有枫叶卡,那移民监的问题还是要考量的。

在这一点上,加拿大确实比美国友好多了。

枫叶卡的续卡条件是,过去5年中,在加拿大居住满2年即可(美国是每1年都要住满半年)

对于“居住在加拿大”,也有着很灵活的定义,包括真实居住、陪同持有加拿大护照的伴侣在海外居住、受雇于加拿大公司并被派至海外出差等三种,还是有多种办法可以满足要求的(美国则是只认可真实居住)

最后,即使是枫叶卡过期,也有人性化的处理方式,可以自美国陆路持移民纸进入加拿大,有正当理由的话,边境官一般都会放行,然后待满2年,又可以正常续卡(这一点和美国是一样的)

这一块对景姐没什么影响了(一直在多伦多待着,不挪窝),但是对有些朋友还是挺重要的,一定要算好时间,不要最后影响到续卡啦!

.B_5Mt7PN.png)

三、加拿大的缺点(按对景姐的影响程度排序)

1.城市基础设施老旧(对景姐的影响程度 ★★★★★)

和所有老牌发达国家一样,加拿大各项基础设施年头已久,真的是廉颇老矣呐!

很多地方的公路都已经超期服役、状态堪忧了。多伦多目前正在大规模翻新路网,非常影响日常使用,且工人效率实在是低下,天天把路围起来,但怎么总是见不到人在修啊!哭死!401堵死景姐了!从来没有不堵过!

双向18车道的401,为什么还是这么堵啊啊啊啊啊

.-NJSoq5F.png)

到处都在修路,烦死了啊

.DRbpE2Wx.png)

加拿大的电网设备也老了,景姐在多伦多一年居然能遇到3~4次停电,虽然说每次停几分钟也就来电了,比美国要好不少吧,但和中国比起来,真的弱爆了,真心烦!

2024年7月的一场大雨,多伦多西侧的密西沙加市停电影响了16.5万户居民

.D24ZGKeD.png)

讨厌!

2.冬季不舒服(对景姐的影响程度 ★★★★)

多伦多的冬天,绝对气温其实不冷,和北京大概是一个温度,考虑到北京风大,体感温度甚至会更低些。下图可以看到,12月时,多伦多低温比北京高2°C,1月和北京一样,2月比北京低2°C

.L9Ey4NLI.png)

.N57-vNLO.png)

多伦多冬天的问题不在于冷,在于以下三点:

一是下雪很麻烦,多伦多每年冬天都有可能会下1~2场很大的雪(比北京大得多)下了大雪后,交通会很不方便!不过这两年多伦多几乎没下雪,景姐买的扫雪公司的套餐也白费了,难道是全球变暖对加拿大有利啊,哈哈。

二是冬天比北京长1个月,这个反而严重得多,经过12~2月的冬季,大家已经很盼望春天的到来了。如果在北京,3月份的平均气温确实也将如约回升至7°C,冰消雪融,万象更新;但在多伦多,3月份的平均气温依然会维持在0°C!到了4月,北京的平均气温将上升至15°C,春暖花开;但在多伦多,4月才刚刚开春,要到5月才会繁花似锦。这硬生生多出来的1个月冬天,就真的让人很郁闷!

三是多伦多冬季阴天多、阳光少。多伦多背靠安大略湖畔,水气非常充沛,整个冬季,有超过70%的日子是多云或阴天,这就整得跟文艺电影一样,很是萧瑟啊!相反,在北京,整个冬天,有70%的日子是晴天,冬日的阳光在身上一照,嗨,别提有多舒服啦!

所以很多加拿大人,会选择在冬天飞去加勒比海,美美的晒上半个月太阳,补充身体能量(啊,这不就是我大东北飞三亚的北美版本么!)

3“阶级泡泡”之外的社会治安呈下降趋势(对景姐的影响程度 ★★)

说到这点,真的是一声叹息,疫情真的改变了全世界。疫情后,全世界都在衰退,加拿大也不例外,经济增速变缓,再加上西方国家暴击三件套(大麻合法化、过度讲究政治正确、非法移民),在经济蓬勃向上的时候,整个社会防高血厚,还顶得住三件套暴击,但到了疫情衰退期,真的就会滋生乱象。

加拿大各大城市,各类犯罪开始上升,虽然还远未到达美国大城市的程度,但比起疫情之前的祥和静好,确实是不一样了。

犯罪率上升,警力不足,只能无奈的开各种情况通报会

不过,社会治安下滑,确实也是分区域的,就像美国各大城市的好区和差区之间老死不相往来一样,加拿大的各大城市里,也存在着泾渭分明的“阶级泡泡”现象。在大城市的各个优质的“阶级泡泡”里,生活依然平静,依然家家夜不闭户路不拾遗,邻里和谐互帮互助;离开大城市到了小乡镇,更是依然民风淳朴友善。

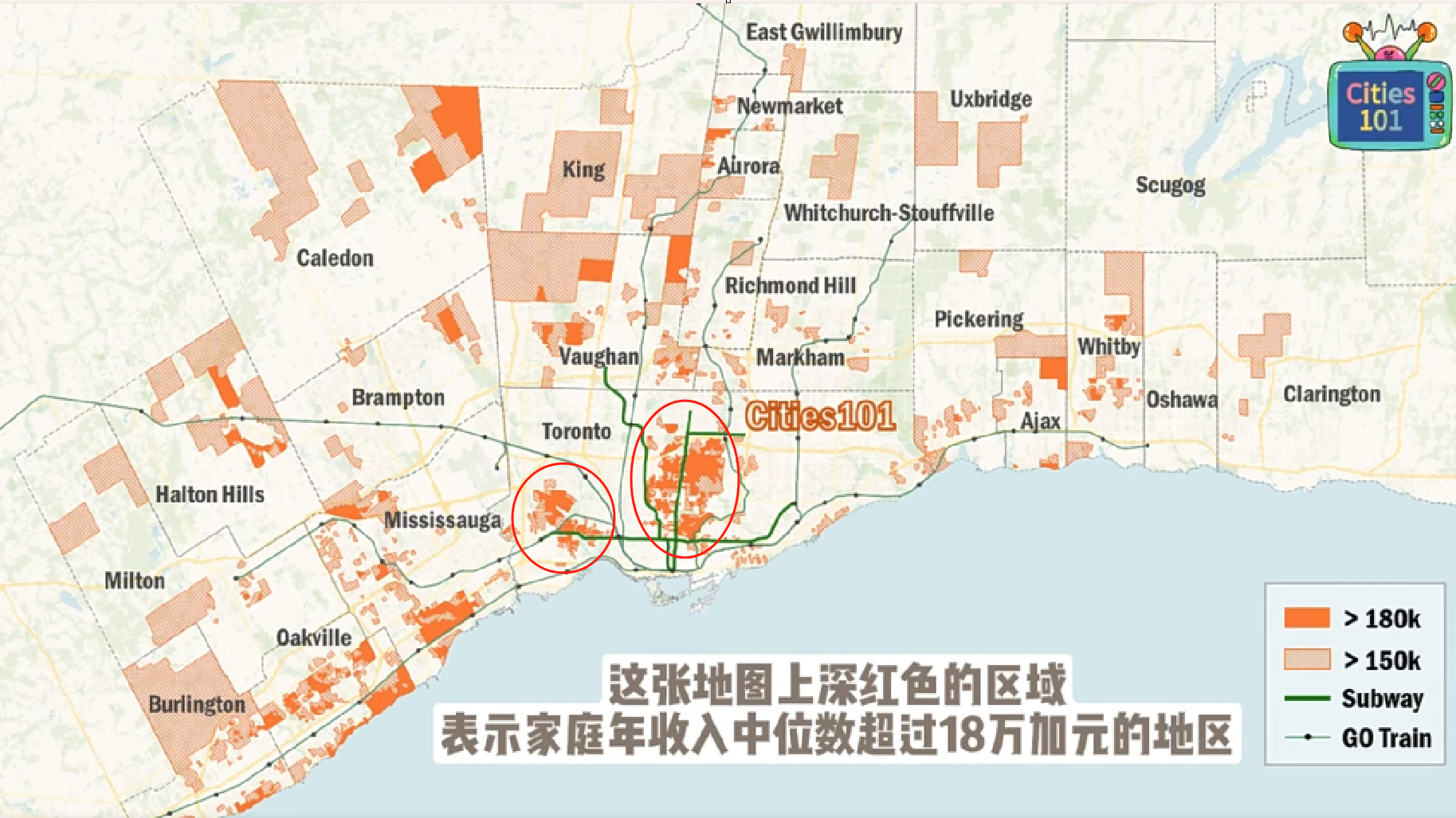

下面这一组图很有意思,首先是多伦多居民的收入分布地图(也是多伦多的“泡泡”分布图),深红色是家庭年收入超过18万加币,浅红色是家庭年收入超过15万加币。注意景姐画出来的两个红圈。

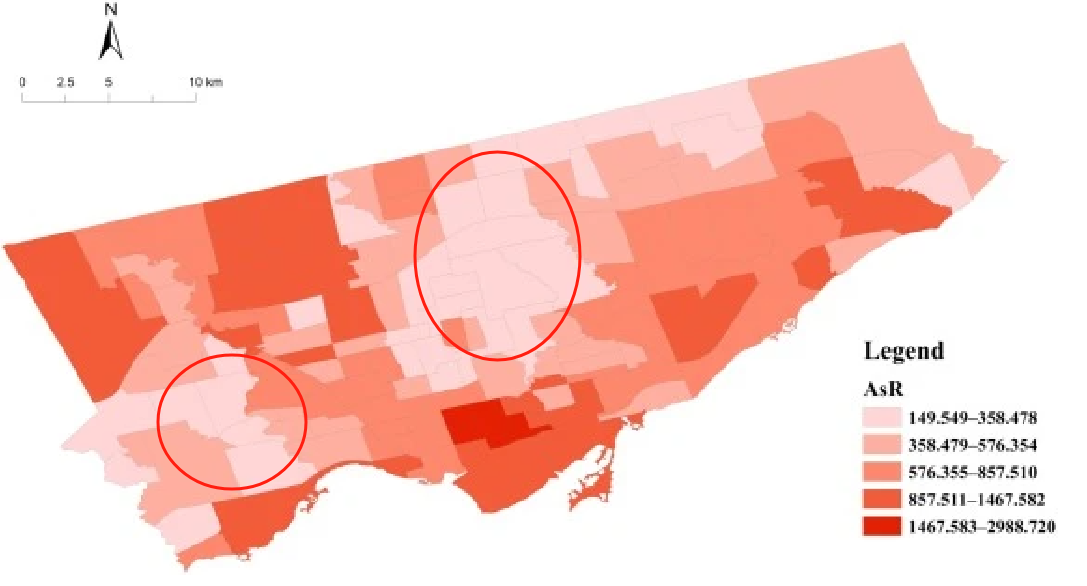

接着是多伦多帮派分布地图,再次注意两个红圈,和第一张图对比,你会发现,高收入居民区,优质的“泡泡”里,帮派根本都不会踏足。为什么?帮派也讲究投入产出比和控制风险,去富人区,莫名其妙就会惹上大佬,又被警察抓,何必冒险呢?确实,也合理!

最后是多伦多的犯罪率地图,还是那两个红圈,用大白话说,“泡泡”里和“泡泡”外,犯罪率相差20倍以上。这就是西方发达国家社会的残酷,你得优秀,你在优秀的“泡泡”里,所有烦恼事自然就会离你远去;你进不了“泡泡”,生活诸多琐事则件件烦心。公平吗?不公平。合理吗?不知道。

每每穿梭于各个“泡泡”之间的时候,上一刻还是跑马径豪宅中的米其林私宴与慈善捐助会,下一刻则是车窗外Downtown里衣衫褴褛的Homeless,鲜明的对比,景姐总会禁不住的叹息,也许,真正的大同社会,对于人类这种生物来说,只是一场遥不可及的梦吧!

4.通货膨胀,物价升高(对景姐的影响程度 ★★)

加拿大目前物价相较疫情前上涨近1倍,很多人对于这一点在各种社交媒体上怨声载道。

对于物价,怎么说呢,因人而异吧,景姐先放个人结论:

1.如果你家有能力在本地赚加元或者美元,那么加拿大的物价负担是显著低于国内的;

2.如果你没法本地赚加元或美元,靠国内收入或存款来负担开支,但你家庭本来的正常年开支就大于60万人民币,那么加拿大与国内的日常消费总差异,对你而言基本是无感的;如果原本的家庭开支在40~50万左右,那么加拿大的日常消费你会感到有压力;如果原本的家庭正常年开支低于30万人民币,那么加拿大的日常消费会给你带来沉重的负担。

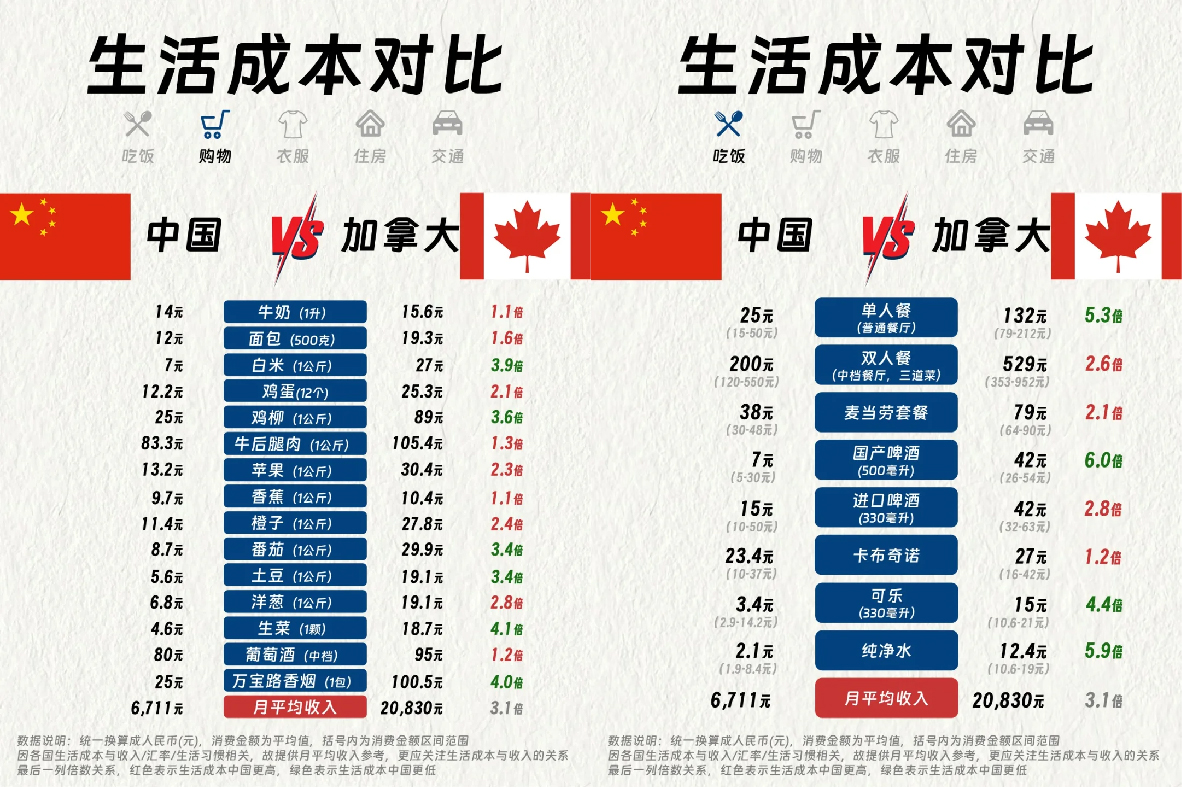

加拿大疫情后的物价和国内对比,大概是这样的(考虑两国3.1倍的收入差进行比较):

在超市采买物资,平均下来是国内的2倍价格,考虑到收入差,其实实际负担比国内小(加拿大人均物产丰富);在外面下馆子,平均下来是国内的3.5倍价格,考虑到收入差,实际负担比国内大(加拿大人力成本高+酒水税高)--因此很多加拿大家庭选择自己买菜做饭

出行的话,买车成本略高于国内,燃油成本一致(实际负担远小于国内),但要打车的话,价格远高于国内(涉及人力服务,实际负担高于国内)--因此加拿大人主要都自己开车;

住房的话,买房价格和国内基本差不多(实际负担远小于国内),租房的话,价格大概是国内的3倍左右(实际负担与国内基本持平)--就这,加拿大的年轻人还成天抱怨,真是吃不了一点苦!鄙视!

景姐由于在本地赚加币和美元,整体收入也还可以,因此在北京和在多伦多生活,对于物价的感受上,觉得超市买东西便宜,吃饭贵些但也还好,房子便宜好多,车子便宜好多,衣服便宜好多,人力服务贵很多,但整体平均下来并不会有什么明显的体感差异(在多伦多,孩子学费和课外班的费用反而明显下降,奇怪)

5.受疫情及非法移民影响,初级就业变难(对景姐的影响程度 ★)

在加拿大,以多伦多为例,如果你刚进入一家公司的话,收入档次粗略划分,大概是这样的(1.这是基础薪资,不含奖金绩效等浮动收入,奖金绩效一般在基薪的20~100%区间;2.随着你年资的增长,每个档次都会有30%~50%的涨薪空间,但再想高的话,就需要向上跳档了;3.以上收入,如果是美国跨国公司在加拿大设置的岗位,可以提高50%~100%):

**A档:**3~3.5万加币/年:低收入岗位,多集中在低端服务业岗位(超市收银员、咖啡店员、餐馆服务生

**B档:**5~6万加币/年:普通基础白领岗位,各个公司行政、人事等专业性不强的岗位,大概起薪会落在这个区间

C档:6~10万加币/年:需要一定专业技能的白领岗位,类似四大咨询、五大银行的很多岗位,起薪在这个区间。普通蓝领岗位,普通的厨师、物流调度员、农业工人、建筑工人、护工、厨师等,很多都在此区间

**D档:**10~20万加币/年:**初级管理岗位,**基本是3~5个人的小团队的负责人;IT等强专业技能岗位,CS专业的很多岗位,起薪在此区间;高技能或重体力蓝领岗位,卡车司机、水工电工焊工、汽修工等,也在此区间

**E档:**20~30万加币/年:中级管理岗位,基本手下要管理10人以上;高贵的专业职业,医生、律师等

**F档:**30~50万加币/年:高级管理岗位,基本手下要管理几十人的团队

**G档:**大于50万加币/年:大公司高管,一般得是百人规模向上的公司了

加拿大的这个收入金字塔,其实早些年一直是很健康的!

对于本地普通人来说,A档工作可以随时找,保证生活没问题;B档也可以熬年资,最后有个7~8万加币/年的收入很正常,生活很舒服;

对于大学毕业生来说,C档保底,D档也容易达到,未来向E档F档去努力,生活是有保障的,职业发展是有路径的;

对于人生地不熟语言也不过关的新移民来说,A档可以先保证生活,之后语言过关可以走白领路线C档起步,一路奔向D档E档(再往上可能难),语言不过关但愿意放下身段的话,走蓝领路线也能C档起步最后干到D档,合适的机会很多,随时心里都不慌

对于各类精英、天之骄子来说,起步就是D档E档,往上有F档G档的空间,想更卷还可以南下去美国,选择也是非常多的

但是疫情后这两年,情况发生了改变,初级就业变困难了。

疫情后世界各国经济都受到影响,加拿大也一样,A~C档的初级岗位在减少(蓝领岗位除外,蓝领岗位需求反而在增加);偏偏在与此同时,大量某个国家的合法&非法移民在短期内涌入,非法移民挤占A档岗位,工签持有者(毕业工签、配偶工签、旅转工等)则挤占A档B档岗位。

初级劳动力需求减少的同时,供给却大幅增加,影响到了哪几类原本很舒服的人呢?

影响最大的:本地普通人&人生地不熟语言也不通的新移民,他们非常依赖A档B档岗位维持生计,如果找不到A档B档岗位,又放不下身段去干C档蓝领岗位的话,是走投无路的(你在社交媒体上能刷到最多抱怨的,基本是这一类);

一般影响的:大学毕业生,他们本来有很多的C档岗位可以保底,现在岗位供给减少了,需要自身更优秀才能够获得同等水平的工作

基本不受影响的:D档以上的岗位,基本不受影响,马照跑舞照跳。但D档以上的岗位,要求英语,要求英语,要求英语!

虽然景姐不混职场,就业岗位什么的对自己没什么影响,但很多朋友关心这一块,所以还是拿出来说一说。这件事,千万不要人云亦云,还是要对照自身情况,才能分析清楚利弊。

四、加拿大,适合你吗?

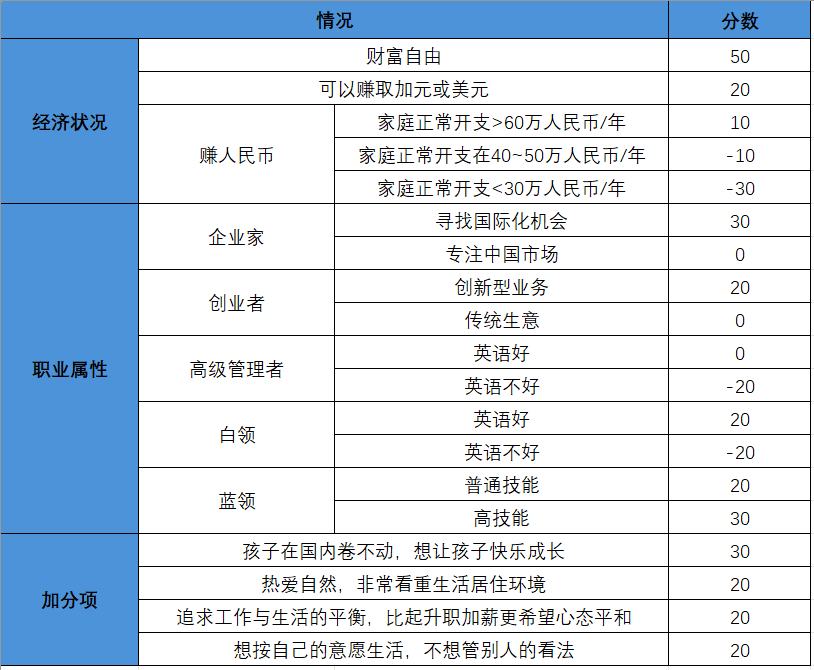

根据上面提到的加拿大优缺点,景姐很贴心的做了一个打分表,大家可以根据自己的情况,看看最后的得分是多少呢?

上面的各项都是可以复选的,哪一项符合你的情况,你就把分数算上。最后的得分,景姐的建议如下:

小于0分:真心不建议来加拿大

0分~30分:加拿大可以是一个选项,起码不会坏

30~50分:加拿大真的是适合你的

大于50分:欢迎来和景姐做邻居!邀请你来喝咖啡哈哈